1. L’enseignement : Eléments de définition

L’enseignement a été depuis toujours compris comme une transmission des savoirs et s’est souvent limité à cet objectif. Cependant, la façon d’enseigner a été sans cesse améliorée grâce aux différents travaux qui ont révolutionné le domaine, notamment en philosophie de l’éducation avec les études de Dewey (1925), en pédagogie (Montessori 1907, Alain 1932, Freinet), en psychologie développementale, (Vygotski 1934, Piaget 1936) et en psychologie sociale (Lewin 1948) et dont les études ont permis d’élargir le champ de recherche sur l’enseignement des langues.

Considéré, aujourd’hui, comme l’objet de la didactique des langues « l’enseignement est généralement caractérisé comme le moyen par lequel le curriculum est mis en œuvre[1] ». Néanmoins, le concept n’est pas pris comme l’une des préoccupations majeures des spécialistes puisque, d’une part, la linguistique appliquée était plutôt centrée sur la langue comme objet d’apprentissage et la didactique qui, d’autre part, s’est penchée sur l’apprenant. Cela s’explique, selon Cuq J.-P et Gruca, par un certain nombre de facteurs[2] :

- L’évolution des conditions d’appropriation d’une langue étrangère a montré que l’enseignant n’est plus le médiateur unique dans le contact entre l’apprenant est la langue.

- L’appropriation d’une langue n’est pas seulement accumuler des savoirs à son sujet. Le maître ne doit plus se contenter de transmettre des savoirs à l’apprenant mais doit aussi fournir à celui-ci les moyens méthodologiques lui permettant d’accéder à ces savoirs.

- Les récentes recherches sur les phénomènes d’appropriation d’une langue ont montré que le savoir approprié et qui peut être réutilisé dans certaines situations est un savoir auto-construit.

Cet ensemble de constats a donné naissance à une nouvelle conception de l’enseignement des langues étrangères. Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca la résument dans la définition suivante : « L’enseignement est une tentative de médiation qui peut être appelée guidage. On appellera donc situation guidée la médiation organisée dans la relation de classe. Dans cette relation, l’enseignant est la partie guidante et l’apprenant la partie guidée. En revanche l’appropriation linguistique hors de la relation sera réputée non guidée[3] ».

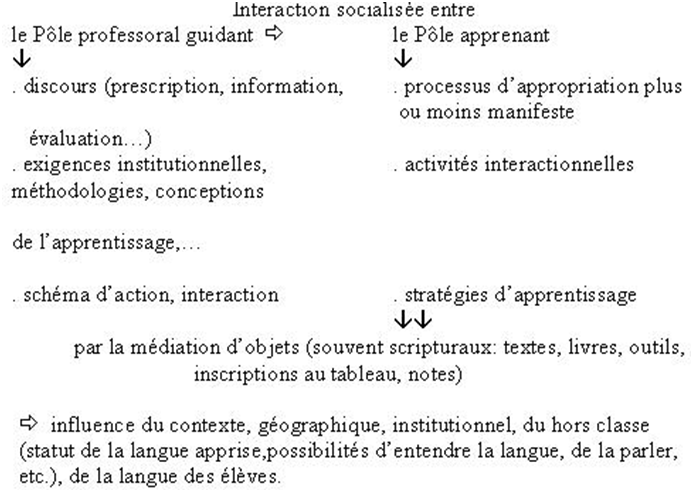

La question qui se pose à ce niveau est la suivante : Qu’est-ce que guider une appropriation ? D’après Francine Cicurel, « apprendre une langue en classe ne ressemble nullement à une appropriation langagière en milieu naturel[4] ». L’auteure présente le processus en détaillant ses constituants dans le schéma suivant :

Figure 01 : Processus d’apprentissage d’une langue

(Selon Francine Cicurel)

Pour ce qui est de la dernière partie du schéma, il nous semble utile d’attirer l’attention sur la spécificité de chaque contexte et de tout ce qui gravite autour de l’environnement de l’enfant notamment sur la place de la langue, le coté culturel ainsi que le milieu familial de celui-ci. Pour mieux comprendre la « situation guidée » dans une relation de classe, on doit s’interroger sur les rôles des deux parties (guidante et guidée) comme étant les principales composantes d’une situation d’apprentissage notamment dans le domaine de l’enseignement/apprentissage de la grammaire.

[1] PinarW, cité par Cuq Jean-Pierre et Gruca Isabelle, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, Grenoble, 2006, p 122.

[2] Ibid.

[3] Cuq Jean-Pierre et Gruca Isabelle, ibid. p123.

[4] Cicurel, Francine, « La classe de langue un lieu ordinaire, une interaction complexe », Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], 16 | 2002, mis en ligne le 14 décembre 2005, consulté le : 24 septembre 2012. URL : http://aile.revues.org/801