3. Les « contenus » grammaticaux à enseigner

Les contenus d’une discipline figurent généralement dans les programmes, des documents pédagogiques officiels et prescriptifs qui présentent d’une manière détaillée les objectifs, les contenus et les orientations méthodologiques de l’enseignement/apprentissage des disciplines d’un système éducatif.

3-1- La conception des contenus

Les contenus proposés dans les programmes concrétisent les finalités et les objectifs de l’éducation et émanent des instances du ministère de l’éducation. Pour bien cerner la notion de programme par rapport aux finalités de l’éducation nous lui proposant cette première définition : « Les programmes d’études traduisent les finalités de la politique éducative et les objectifs généraux du régime pédagogique en objectifs de formation relativement précis. Ils proposent aux élèves un ensemble articulé d’apprentissages favorisant un élargissement et un approfondissement de leurs connaissances.»[1]La création des programmes d’études respectent donc une hiérarchie qui repose principalement sur les finalités de l’éducation comme le montre le Schéma[2] (voir le cours)

Dans le domaine des langues étrangères, le programme est défini comme une « suite d’items (unités d’apprentissage et de contrôle centrées autour d’une difficulté mineure et comprenant : une information, une question, un « blanc » pour la réponse de l’élève et la bonne réponse à cette question-) constituant un ensemble cohérent de connaissances, de savoir-faire, de réflexions…, organisée selon une progression rigoureuse, disposée de manière à faire participer activement l’élève à l’exécution de la tâche visée et à l’acquisition de connaissances ou savoir-faire et à le faire travailler seul ( sans le concours du maître), à son propre rythme, en vue d’une efficacité pédagogique maximale. »[3]

L’enseignement de la grammaire s’inscrit dans cette logique. Si on prend, à titre d’exemple, les principes méthodologiques appliqués à l’école primaire en Algérie, on se rend compte que la nature de l’enseignement de la grammaire se fonde sur différents types de démarche :

« Les apprentissages linguistiques pour la première année de français (3ème AP) sont faits de manière implicite avec la distinction des marques du code oral et du code écrit. Pour la 4ème et la 5ème AP, la grammaire fait l’objet d’un apprentissage explicite. C’est aussi par des pratiques effectives et fonctionnelles de la langue, dans des situations de communication, que l’élève arrivera progressivement à en maîtriser le fonctionnement. »[4]

Les contenus des programmes préconisent donc deux types de démarche pour l’enseignement de la grammaire : une approche implicite au départ (3ème année primaire) et une approche explicite pour les niveaux supérieurs (4ème et 5ème année primaire).

« Une approche explicite de la grammaire suppose un enseignement où les règles grammaticales sont énoncées. Ces règles peuvent être données en amont par l’enseignant ou induites par l’élève grâce à des activités de conceptualisation, c’est-à-dire un travail de réflexion sur la langue. Un enseignement implicite de la grammaire suppose que l’enseignant ou l’apprenant n’émettra pas de règles, évitant ainsi l’utilisation du métalangage comme complément, démonstratif, etc. »[5]

3-2- La structure des programmes

Les contenus d’un programme d’enseignement, y compris ceux de la grammaire, contiennent habituellement plusieurs parties qui sont combinées d’une manière logique et graduelle pour arriver à un but précis. Cet aspect graduel se concrétise au niveau des séquences d’apprentissage d’un seul niveau (ex : 4ème année primaire) ou entre les contenus de plusieurs niveaux (ex : 2ème palier de l’école primaire).

L’enseignement de la grammaire s’appuie sur des cas prototypiques. Le contenu proposé (exercices grammaticaux, exemples, l’identification et le réemploi des règles grammaticales) doit être adapté à la nature et aux aspects de la grammaire scolaire. Il s’agit de développer chez les élèves les capacités à identifier les structures de la langue analysées dans le cadre de la grammaire scolaire en évitant de les confronter à des situations trop complexes qui ne figurent pas dans les contenus de la grammaire scolaire et dont la description et l’analyse exigent des connaissances linguistiques plus approfondies.

L’élaboration des contenus d’un programme s’appuie, selon Georgette Goupil et Guy Lusignan, sur un ensemble d’étapes[6] bien déterminé. On commence d’abord par :

1- justifier le programme proposé à partir de :

- l’analyse des besoins,

- la mise en relation du programme et des objectifs généraux de l’enseignement primaire,

- la mention […] des degrés, des cycles ou des niveaux visés.

Ces points doivent être accompagnés d’une définition des orientations générales ; des principes directeurs ainsi que des fondements philosophiques ou psychologiques ayant servi de base à l’élaboration du programme.

2- déterminer l’objectif global, les buts et les objectifs généraux pour le cycle complet ou pour l’année.

3- présenter les objectifs généraux de modules ou d’unités, les objectifs terminaux, les objectifs intermédiaires et les contenus notionnels.

Ces différents éléments qui constituent le programme d’enseignement doivent être bien formulés dans les documents (documents d’accompagnement, guide du maitre,…) adressés aux enseignants afin de les éclairer sur leur importance avant toute intervention pédagogique. En effet la planification et l’évaluation des apprentissages ne peuvent se faire qu’avec une connaissance parfaite des différents éléments qui constituent le programme et qui sont les suivants :

- Les objectifs de l’enseignement de la discipline.

- Les profils d’entrée et de sortie.

- Les compétences et les objectifs d’apprentissage.

- Les choix méthodologiques.

- Les contenus.

- L’évaluation.

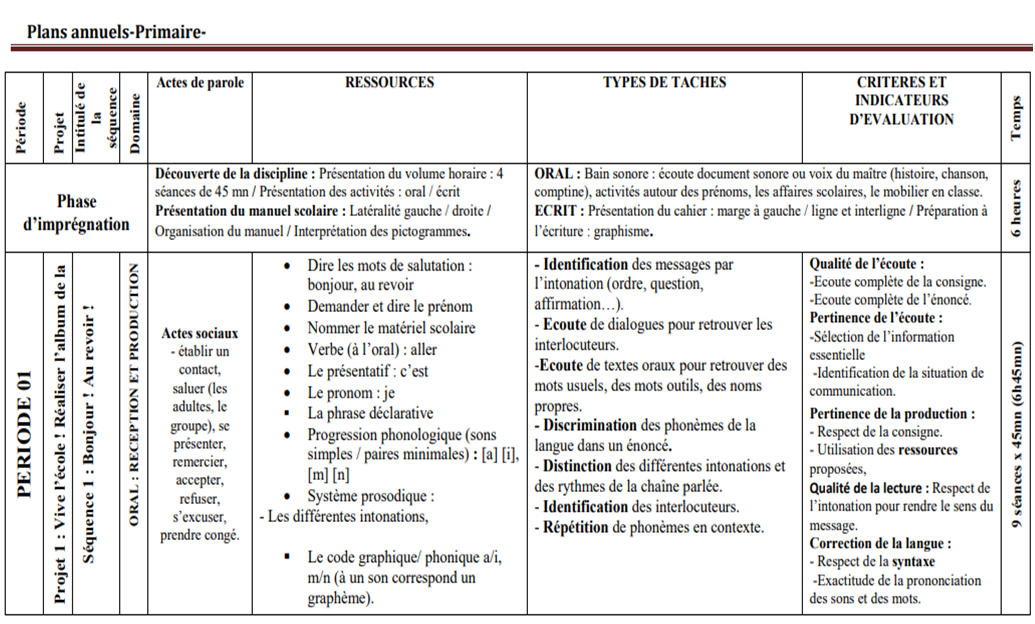

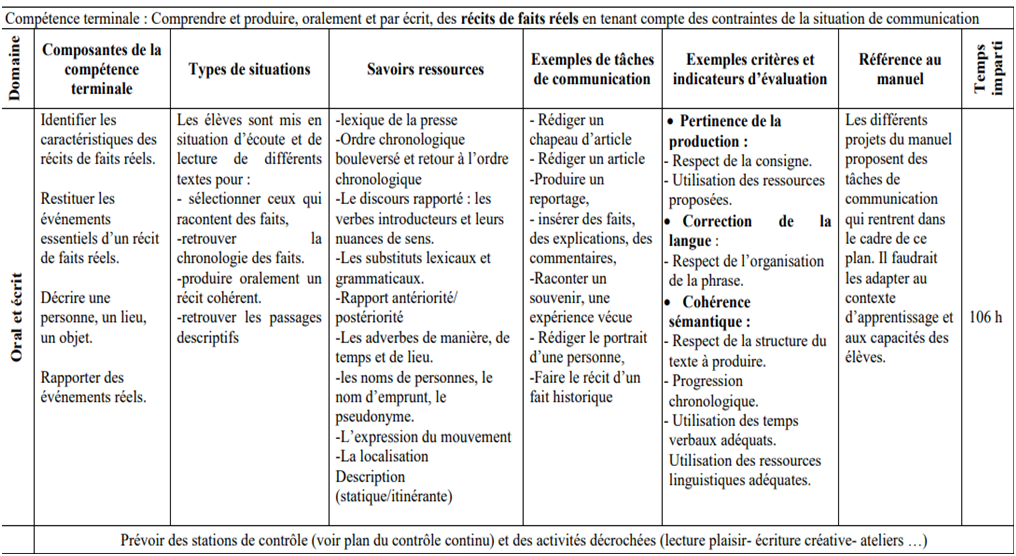

Afin de mieux comprendre l’élaboration des contenus selon les recommandations faites par Georgette Goupil et Guy Lusignan, nous présentons dans ce qui suit des exemples de contenus proposés par le Ministère de l’éducation nationale pour les niveaux de la 3ème année primaire.

Plan annuel des apprentissages : 3ème année primaire

Comme il est indiqué dans le tableau, les points de grammaire se situent dans la rubrique ressource. Ces éléments sont choisis et conçus en fonction de l’acte de parole à apprendre et des types de tâches à effectuer. Dans la rubrique réservée à l’acte de parole, il s’agit d’établir un contact, saluer (les adultes, le groupe), se présenter,… Cette démarche implique un ensemble de connaissances grammaticales que l’élève doit maitriser pour effectuer l’acte de parole :

|

Acte de parole |

Point de langue |

|

- Etablir un contact, - Saluer (les adultes, le groupe), - se présenter,… |

- Le présentatif : voici - Verbe (à l’oral) : s’appeler - Le présentatif : c’est - Les pronoms : je/tu/elle - La phrase déclarative - La phrase interrogative

|

Au cours de l’année scolaire, l’élève apprend la grammaire dans le cadre de la réalisation d’un projet qui contient trois séquences différentes mais liées toutes à la thématique du projet. Chaque séance représente une étape du projet et renferme un ensemble des contenus grammaticaux dont l’apprentissage permet à l’élève d’effectuer des tâches conformément aux objectifs du projet.

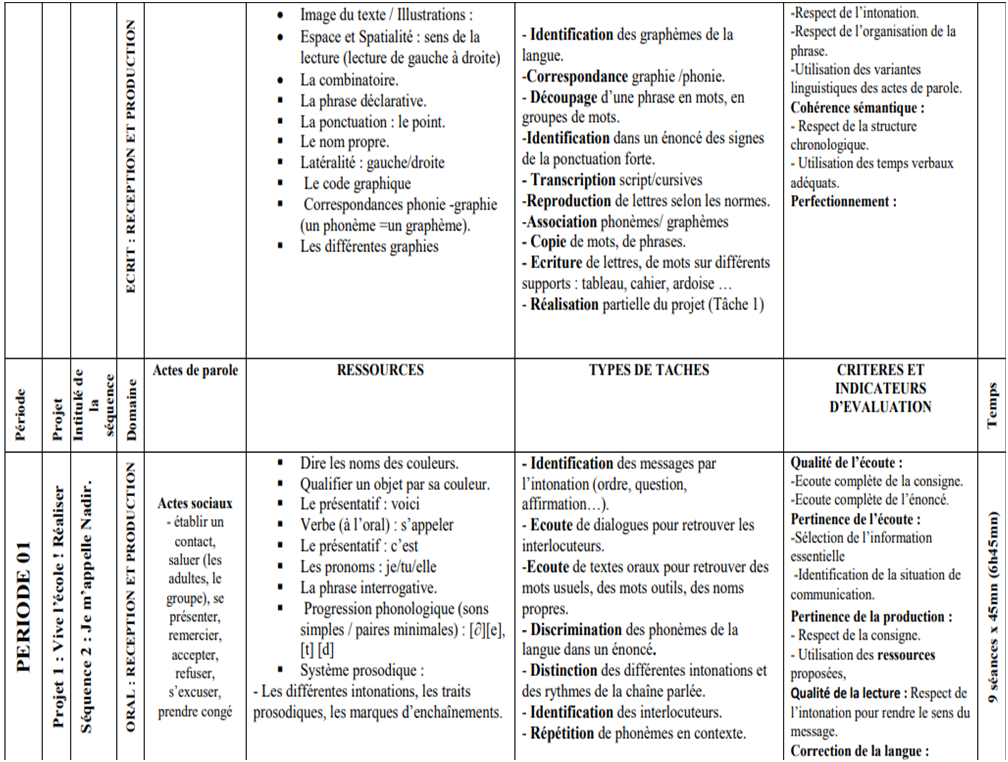

Cette démarche est la même pour les autres niveaux du primaire et du collège (CEM). L’apprentissage de la grammaire se fait d’une manière graduelle et progressive d’un niveau à l’autre. Le tableau suivant nous présente le contenu grammatical à enseigner en 3ème année moyenne et qui est incluse dans un processus similaire à celui qu’on a vu précédemment.

Plan annuel des apprentissages : 3ème année moyenne

Le plan des apprentissages est constitué de six volets fondamentaux : Composantes de la compétence terminale, types de situations, savoirs ressources, exemples de tâches de communication, exemples de critères et indicateurs d’évaluation et enfin, les référence au manuel. Les indications concernant les apprentissages grammaticaux se situent en troisième position après celles qui déterminent les compétences terminales et celles des types de situation. On y trouve :

- Le lexique de la presse.

- Ordre chronologique bouleversé et retour à l’ordre chronologique.

- Le discours rapporté : les verbes introducteurs et leurs nuances de sens.

- Les substituts lexicaux et grammaticaux.

- Rapport antériorité/ postériorité.

- Les adverbes de manière, de temps et de lieu. -les noms de personnes, le nom d’emprunt, le pseudonyme.

- L’expression du mouvement.

- La localisation et la description (statique/itinérante)

La liste des ressources linguistique renferme des points de grammaire qui entrent dans la réalisation des compétences terminales. Le point de grammaire « Le discours rapporté » permet de réaliser la compétence terminale « Rapporter des événements réels » et permet également de réaliser la tâche « insérer des faits, des explications, des commentaires ».

L’apprentissage de la grammaire n’est donc pas isolé du reste du programme. Il entre dans le cadre d’un processus inscrit dans une démarche de résolution de situations problèmes qui s’effectue en adéquation avec la réalisation d’une situation de communication déterminée par la compétence terminale désignée au préalable par les concepteurs des contenus.

3-3- Les choix méthodologiques[7]

Différentes pédagogies de la grammaire coexistent au primaire. Nous vous présentons donc les trois grandes options pédagogiques actuelles en enseignement de la grammaire; il y a continuité et complémentarité entre elles.

La grammaire normative ou grammaire explicite traditionnelle entretient des liens très forts avec l'orthographe grammaticale. La présentation de règles est accompagnée d'exercices d'application où le métalangage prend énormément d'importance. Les exercices ne font fonctionner que le dispositif qu'ils constituent avec des corpus taillés sur mesure pour faire fonctionner la règle. Le rendement apparent est très fort, mais la capitalisation réelle des savoir-faire ne s'opère pas.

De cette grammaire normative, non dans un souci d'étiquetage mais d'observation de productions, nous pouvons garder les attitudes d'observation, de repérage et de cueillette de formes et de régularité au niveau morphosyntaxique.

La grammaire descriptive s'enseigne en général sans manuel et en dehors du cadre règle/ exercices d'application. Cette grammaire se présente comme scientifique et objective. Faire de la grammaire devient donc l'occasion de faire des recherches, des manipulations, des expérimentations, des raisonnements. Deux façons de l'enseigner se chevauchent :

- l'enseignant présente les faits, les règles grammaticales telles quelles à partir d'énoncés bâtis sur mesure.

- mise en œuvre dans la classe d'un modèle d'appropriation des fonctionnements de la langue.

Dans le deuxième cas, l'accent est davantage mis sur la démarche et l'appropriation des notions en termes de savoir-faire que sur les connaissances des règles et fonctionnements. On observe, on cherche, on compare, on généralise.

De cette grammaire descriptive, nous pouvons utiliser certaines techniques d'exploration :

- Classement par catégories des formes, des phénomènes et des faits de langue en commençant à penser des critères.

- Manipulation de la langue en manœuvrant ses unités linguistiques (commuter, permuter, etc.). n est intéressant de faire verbaliser les élèves sur les changements de sens qu'entraînent ces diverses opérations. Analyser les résultats obtenus est le point de départ d'une réflexion sur le fonctionnement syntaxique en lien avec la signification des énoncés obtenus.

La grammaire pour lire et écrire s'appuie sur des textes pour élaborer des notions grammaticales montrées en fonctionnement réel. Les activités grammaticales sont intégrées et combinées avec les activités d'écriture et de lecture.

En écriture, l'objectif d'une telle grammaire est la maîtrise de l'expression écrite. On va apprendre à écrire à partir des structures, des constructions et phénomènes observés. On va apprendre à réécrire, à transformer et à inventer des textes. Les objectifs notionnels seront alors disponibles à tout moment.

En lecture, l'objectif d'une telle grammaire sera de mieux comprendre un texte. La plupart des indices de lecture, c'est-à-dire des éléments permettant de comprendre un texte, sont d'ordre grammatical ou lexical.

De la grammaire pour lire et écrire, nous devrions utiliser les deux principales procédures :

- définir ce qui constitue les particularités distinct ives de la nature d'un texte à partir des faits de langue qu'on y observe. Les phénomènes grammaticaux sont donc saisis à leur juste mesure, c'est-à-dire en contexte.

- écrire et réécrire : s'approprier le fonctionnement et les ressources de langue en les produisant.

3-4- Déroulement d’une leçon de grammaire

Lors d’une leçon de grammaire, l’enseignant suit une approche bien déterminée constituée d’un ensemble d’étapes qui donnent aux élèves l’occasion de pratiquer la langue dans le cadre d’activités dirigées d’une manière rigoureuse. Selon D. Attatfa et d’après les contenus d’enseignement proposés dans les manuels scolaires algériens, une leçon de grammaire comprend cinq phases[8] :

A- L’imprégnation, qui consiste en la découverte de la notion : c’est le moment pendant lequel on observe et on manipule des exemples relatifs à la notion à étudier ;

B- L’analyse : elle consiste à étudier le fonctionnement de cette notion (elle sert à quoi ? elle s’emploie comment ?) ;

C- La conceptualisation : elle consiste à passer des activités concrètes de travail sur des énoncés à une activité d’abstraction ; en partant des exemples analysés, on va dégager une règle que l’on pourra appliquer dans d’autres situations ;

D- Le renforcement : il consiste à proposer des exercices pour appliquer la règle dégagée ; pour cela, l’enseignant propose un matériau et un type d’exercice parmi ceux déjà vus, les élèves travaillant selon la consigne qui leur est donnée.

E- L’extension (ou production) : c’est le réemploi libre, les élèves devant produire des énoncés personnels pour mettre en œuvre la notion étudiée.

Dans ce cadre, D. Attatfa estime que seul le réemploi libre permet de vérifier si les élèves ont bien assimilé la notion. Donc, pour évaluer le résultat de son travail, l’enseignant doit absolument terminer sa leçon par un exercice qui favorise l’emploi libre du point de langue appris.

3-5- Types d’exercices

Il s’agira

dans cette partie de voir les exercices de grammaire contenus dans les manuels

scolaires de FLE en détaillant leurs différentes typologies (d’analyse,

d’identification, de réemploi, de transformation, d’appariement, etc.). Il sera

également question de voir les finalités des différentes typologies d’exercices

ainsi que les compétences visées étant donné qu’elles reflètent des théories grammaticales de référence.

« Il faut tout d’abord souligner que les Exercices sont conçus comme un instrument de et pour la classe de français, et qu’ils sont donc inscrits dans un « rituel communicatif » (Besse & Porquier 1991 : 120) propre à la classe de langue. L’exercice est donc une activité gérée par l’enseignant, à laquelle les apprenants répondent selon les consignes, et après laquelle l’enseignant fournit un feedback. Il s’agit donc d’un échange ternaire (Sinclair & Coulthard 1975) dont la correction par l’enseignant constitue la dernière étape. D’ailleurs, le texte est accompagné d’un Livre du maître avec les solutions des exercices proposés. Les apprenants n’ont donc accès au feedback que par le biais de la correction fournie par l’enseignant. »[9]

Concernant l’enseignement de la grammaire dans le contexte scolaire algérien, D. Attatfa propose une typologie[10] en partant d’un point de vue formel, ce qui lui a permis de proposer une dizaine de types d’exercices qu’il présente comme suit.

3-5-1- Exercices de répétition

La

répétition est l’exercice structural le plus simple. La

démarche de ce type d’exercices s’insère dans le courant théorique du

béhaviorisme. Comme leur nom l'indique, les exercices de répétition sont des

activités qui consistent à demander aux élèves de répéter systématiquement une

formule, un procédé ou une tâche, à l'oral ou à l'écrit, jusqu'à ce que les connaissances ou les

procédures soient entièrement maitrisées. Cette démarche permet le renforcement

des acquisitions et le maintien d'automatismes utilisés dans la

réalisation d’une tâche. Les raisons qui convergent vers son utilisation sont

les suivantes :

- La répétition est importante pour l’intégration d’automatismes.

- La répétition permet de développer les habiletés relatives à la mémorisation.

- La répétition garantit l’appropriation et la maitrise des connaissances procédurales.

- les résultats des apprentissages par répétition peuvent être observés et mesurés.

Dans le cadre de ce type d’exercices, plusieurs types[11] de répétition peuvent être appliqués.

- Répétition simple : la phrase donnée par l’enseignant est reprise telle quelle par l’élève qui essaie d’en respecter l’intonation.

- Répétition régressive : l’élève reprend la phrase en supprimant le segment final, tel que le lui demande l’enseignant.

Ex : J’ai acheté un livre et un disque J’ai acheté un livre).

- Répétition progressive : l’élève répète une phrase en y ajoutant le segment donné par l’enseignant.

Ex : Les enfants jouent au ballon [+ dans la cour] Les enfants jouent dans la cour).

Pour atteindre les objectifs pédagogiques assignés à l’utilisation de ce type d’exercices, trois conditions[12] sont fondamentales :

- Tous les exercices structuraux doivent être faits oralement avant l’écrit.

- Tous les exercices doivent être précédés par des exemples (deux exemples au moins).

- Tous les exercices doivent revenir sur le premier exemple ou sur la première phrase, c’est-à-dire, là où l’exercice a commencé afin d’assurer l’unité de la structure enseignée. En revenant sur le premier exemple, le professeur montre aux élèves que la structure reste la même, bien que la première phrase ait changé plusieurs fois au cours de l’exercice.

3-5-2- Exercices de substitution

La substitution désigne l’action de remplacer (changer, permuter) une chose par une autre. Dans son article « Les exercices structuraux », Carmen Avram explique l’exercice de substitution comme suit :

« L’exercice de substitution est constitué d’une charpente fixe dont certaines unités peuvent être remplacées pas des stimuli proposés sans modification de la structure de départ. Le professeur présente la phrase initiale dont l’un des termes devient l’objet de la substitution. La mise en place des mots ou des groupes de mots fournis sera opérée par l’étudiant suivant le modèle indiqué. La substitution est fondée sur la division de la phrase en cases successives correspondant aux fonctions de la phrase et qui ne peuvent être occupées chacune que par une classe de distribution. Les exercices de substitution sont des exercices de difficulté graduée qui permettent l’assimilation d’une structure grammaticale ou lexicale. »[13]

L’auteure résume dans son article les types de substitution utilisés dans le cadre des exercices structuraux et que nous avons résumés comme suit :

Tableau : Types de substitution selon Carmen Avram

|

Type de substitution |

Nature de l’exercice |

Exemples |

|

La substitution simple |

une seule case est affectée par la modification. |

- Il arrive demain (après-midi). - Il arrive après- midi. (lundi). - Il arrive lundi (dans deux jours) |

|

La substitution sélective |

progression multipartite. |

- Il est indubitable qu’il a raison (évident). - Il est évident qu’il a raison (probable). - Il est probable qu’il a raison (s’est trompé). - Il est probable qu’il s’est trompé. |

|

La substitution par expansion ou par réduction: |

cet exercice agit sur le nombre de cases de la structure de base, qui peut ainsi augmenter ou diminuer. |

- Il avait neigé (légèrement). - Il avait légèrement neigé (au cours de la nuit). - Il avait légèrement neigé au cours de la nuit (précédente). - Il avait légèrement neigé au cours de la nuit précédente. |

|

La substitution transformative (corrélation) |

la substitution opérée dans une case entraîne une modification dans une ou plusieurs case(s). |

- Il cherche à le convaincre (essaie). - Il essaie de le convaincre (s’applique). - Il s’applique à le convaincre (cherche). - Il cherche à le convaincre. |

3-5-3- Exercices de transformation

L’exercice de transformation est formé, selon Carmen Avram, « d’une série de phrases ayant la même structure. Ces phrases seront soumises à des transformations identiques déterminées par les éléments donnés. Ce type d’exercice sert pour l’entraînement grammatical à l’emploi des formes. Les exercices de transformation supposent le passage d’une structure à l’autre et une complexification structurelle. Par la diversité des opérations que ces exercices impliquent, les exercices de transformation sont une étape importante dans la formation linguistique des enseignés. »[14]

L’auteure résume dans son article les types de transformation utilisés dans le cadre des exercices structuraux comme suit :

|

A- des transformations unaires (affectant une seule phrase); - des transformations incrémentielles dans lesquelles le sens de la phrase transformée change par l’adjonction d’un constituant Exemple: transformation de l’affirmatif en négatif; transformation de l’assertif en interrogatif; transformation de l’assertif en exclamatif; transformation de l’assertif en impératif etc. - des transformations non incrémentielles (paraphrases) qui n’affectent pas le contenu informationnel de la phrase transformée. Exemple: le changement de l’actif au passif (ou inversement); le clivage; la pronominalisation. B- des transformations binaires, qui agissent sur deux phrases. Ces transformations n’affectent pas le contenu informationnel ; - des transformations par combinaison : Exemple: passage de la juxtaposition à la coordination; passage de la parataxe à l’hypotaxe; la relativisation; la nominalisation; - des transformations par addition Exemple: Je pense x. Vous partirez bientôt. Je pense que vous partirez bientôt.

|

Djilali

Attatfa propose pour les exercices de transformation les exemples

suivants :

A- Passer du discours direct au discours indirect :

Exemple : Où est-il ? Je vous demande où il est.

B- Passer du déclaratif à l’interrogatif :

Exemple : Il travaille la nuit Quand travaille-t-il ?

C- Passer de deux phrases simples à une phrase complexe :

Exemples : J’ai recueilli un chat. Il errait dans les rues. J’ai recueilli un chat qui errait dans les rues.

3-5-4- Exercices d’appariement

L’appariement est « l’action qui consiste à rassembler par paires des choses qui sont naturellement compatibles. »[15] Dans le cas des exercices d’appariement, il s’agit d'apparier, d'unir par couple, d'associer par paire.

Selon Germain Simons, « les exercices d’appariement prennent la forme d’un tableau constitué de deux colonnes. Dans une des deux colonnes figurent les nouveaux vocables qui ont été clarifiés lors de la présentation. Dans l’autre colonne apparaissent des traductions, des définitions, des paraphrases, des synonymes, des antonymes ou encore des illustrations de ces nouveaux vocables. La tâche des élèves consiste à apparier, à associer les nouveaux mots de vocabulaire à leurs traductions, à leurs synonymes, à leurs antonymes, à leurs définitions, à des paraphrases ou encore à des stimuli visuels, etc. Pour éviter que l’exercice soit trop simple, donc inefficace, le professeur peut proposer des distracteurs[16] »[17]

Exemple : On fait correspondre aux noms l’article qui convient

|

A |

B |

|

Le la les

|

maison enfants ciel souris peur ami |

Remarques[18] :

-Un même article peut être relié à plusieurs mots : la maison / la souris / la peur ; les maisons / les souris ;

- Le nom « ami » ne peut être relié à aucun article ; c’est ce que l’on appelle un « distracteur » - ou un « intrus » - qui permet de voir si les élèves réfléchissent avant de procéder à l’appariement ou s’ils procèdent de manière aléatoire.

3-5-5-

Exercices d’identification

Identifier,

c’est reconnaitre la nature de quelque chose ou déterminer la catégorie à

laquelle appartient cette chose, ce qui permet de la considérer comme identique

ou comme assimilable à autre chose.

Dans ce type d’exercices, l’élève est appelé à reconnaître des mots appartenant à une même catégorie grammaticale : souligner des connecteurs dans un texte, identifier les adjectifs qualificatifs dans une phrase, relever dans une liste de phrases celles qui sont à la forme passive, etc.

3-5-6- Exercices de classement :

Le classement est une opération consistant à trier et à

ranger dans un certain ordre selon des critères bien déterminés (la nature, la

forme, la fonction, etc.). En grammaire, les exercices de classement permettent

de situer les éléments grammaticaux les uns par rapport aux autres.

Exemple[19] :

Par exemple, on range les mots suivants dans la colonne qui convient : prendre, qui, souvent, ballon, jouer, maintenant, bien, lentement, voie, bienfait.

|

Noms |

Verbes |

Adjectifs qualificatifs |

Pronoms |

Adverbes |

|

|

|

|

|

|

On Note là aussi la présence d’un distracteur, correspondant à la troisième colonne, puisqu’il n’y a pas d’adjectifs dans la liste.

3-5-7- Questionnaires à choix multiple (Q.C.M)

Le

questionnaire à choix multiple (Q.C.M.) est un questionnaire de connaissances.

Il est formé d’une suite d'items. Chacun de ces items renferme une question qui

se présente avec plusieurs réponses proposées. D’habitude, une seule réponse

est correcte. Mais, dans certains cas, d’autres réponses peuvent également être

acceptées. Les formulations des réponses par l’enseignant dans le cadre des

exercices de grammaire ne doivent surtout pas être ambiguës.

Exemple[20] :

Dans la phrase « Il a tout fait. », quelle et la nature du mot « tout » ?

|

Un adverbe

Un nom

Un pronom indéfini

Un adjectif qualificatif

|

3-5-8- Exercices lacunaires

Ils sont

appelés aussi « exercices à trous », un type d’exercices qui

présentent des blancs que l’élève doit remplir. En effet, l’élève est appelé à

compléter des phrases, des expressions en utilisant des éléments linguistiques

donnés au préalable dans une liste fermée proposée par l’enseignant.

Selon Germain Simons « l’élève complète la phrase ou le texte par les éléments manquants qui ont été sélectionnés intentionnellement. Il peut s’agir, par exemple, de prépositions, de formes verbales, de pronoms personnels, relatifs, interrogatifs, de tournures idiomatiques, etc. L’exercice se double d’un exercice à choix multiples lorsque l’élève est amené à effectuer un choix entre plusieurs possibilités qui lui sont proposées. »[21]

L’exercice peut être présenté de deux manières[22] :

- Soit on donne les éléments à placer dans les trous (cela facilite la tâche de l’élève), soit il doit les trouver lui-même.

- Si on donne les éléments, il faut prendre la précaution de ne pas les présenter dans l’ordre dans lequel ils interviennent dans le texte.

Exemple[23] :

|

Complétez

avec : le, la, l’ ou les.

|

3-5-9- Exercices de reconstitution d’énoncés (texte-puzzle)

« La

"reconstitution du texte" doit permettre une imprégnation de la

langue de l'élève par la langue écrite d’autrui : c'est un exercice de passage

à la langue écrite. »[24]

Ce type d’exercices s’appuie donc sur la lecture. Celle-ci permet de

reconstituer un texte ou un ensemble de phrases donné en désordre. Selon

Djilali Attatfa, « cet exercice convient par exemple pour travailler sur

la temporalité en retrouvant l’ordre chronologique des actions ; pour

retrouver cet ordre, on placera bien sûr des indices pour aider les élèves. »[25]

3-5-10- Exercices de transposition

Ce type

d’exercices repose sur des supports (phrases, textes) qui renferment des éléments à transformer

selon une consigne précise. On demande par exemple à l’élève de reprendre un

énoncé en appliquant des transformations : passer du présent au passé, du

singulier au pluriel, du masculin au féminin, etc.

Exemple[26] :

|

Ecris au présent de l’indicatif les phrases suivantes. Je (parier) que tu (appeler) ton frère au secours. Tu (oublier) de me dire qui tu (remercier). Nous (tracer) un dessin puis nous le (colorier). C’est toi qui (crier) comme cela ? Nous (scier) des bûches et les (ranger) en tas. Tu (trier) des lettres et tu les (ranger) au grenier. Les danseuses (bavarder) gaiement. C’est nous qui (installer) et (ranger) les étagères.

|

3-5-11- Exercices de réemploi libre

Dans le cadre de l’enseignement de la grammaire, les exercices de réemploi libre ciblent les connaissances procédurales acquises lors de cet enseignement et qui sont programmés généralement à la fin de la séquence d’apprentissage. En pratiquant ces exercices, l’élève doit, selon Gérard Vignier, « à la fois automatiser l’usage d’une forme et inscrire cette forme dans une situation de communication, si limitée soit-elle »[27]

À propos de ces exercices, Djilali Attafa ajoute ceci : « Contrairement aux exercices précédents dans lesquels on donne de la matière aux élèves, ici, c’est l’élève qui doit tout apporter. On lui demandera par exemple de produire des phrases pour réutiliser la notion que l’on vient d’étudier (passif, négation, pronoms relatifs, etc.). »[28]

En guise de synthèse à ce qui a été proposé dans cette partie, nous proposons quelques conseils émis par Germain Simons afin de mieux concevoir les exercices de grammaire et les adaptés en fonction du contexte d’apprentissage.

1- Sélectionner les exercices en fonction... - de l’âge des élèves ; - du niveau linguistique de la classe ; - du point de matière à fixer ; - du temps disponible.

2- Varier les différents types d’exercices au cours d’une même leçon.

3- Respecter une progression dans la difficulté des exercices : du plus simple au plus complexe, des exercices les plus fermés, aux exercices les plus ouverts.

4- Éviter les exercices de drills trop « mécaniques ».

5- Varier la nature des stimuli proposés (stimuli purement linguistiques, stimuli visuels, auditifs) et la nature des réponses exigées de la part des élèves (réponse orale, écrite).

6- Organiser certains exercices sous forme de jeux.

Ces différentes recommandations ne peuvent qu’assurer au processus d’apprentissage « d’aborder une des propriétés les plus visibles de la langue française : langue à morphologie lourde et complexe, avec de nombreuses et très longues chaînes d’accord et un système de conjugaison particulièrement développé. »[29]

[1] Goupil, Georgette et Lusignan, Guy, Goupil, Georgette et Lusignan, Guy, Apprentissage et enseignement en milieu scolaire, Gaëtan Morin Editeur, Québec, 1993, pp.136-137.

[2] Ibid, p 133.

[3] Galisson, Robert et Coste, Daniel, Dictionnaire de Didactique des Langues, Hachette, Paris, 1976, pp 444-445

[4] Programme et documents d’accompagnement de la langue française du cycle primaire, op.cit., p. 13.

[5] Bento, Margaret , « Enseignement de la grammaire dans les manuels de français langue étrangère et approche actionnelle », In : Lidil [En ligne], 59 | 2019, Document disponible sur : http://journals.openedition.org/lidil/6465 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lidil.6465

[6] Goupil, Georgette et Lusignan, Guy, op.cit. p 138.

[7] Francoeur-Bellavance, Suzanne, « Pédagogie

de la grammaire au primaire…avec ou sans manuel », In : Québec

français, Les Publications Québec français, Numéro 86, été 1992, pp. 49–52.

[8] Attatfa, Djilali, « L’enseignement de la grammaire », In : Module : didactique de la discipline, Document conçu pour la formation à distance des professeurs d’enseignement fondamental, ENS de BOUZAREA, 2014.

[9] Leandra Badalamenti, Rosa, « Les exercices de grammaire de Grevisse. Analyse des Exercices sur la grammaire française de M. Grevisse, 1942 », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 52 | 2014, mis en ligne le 06 août 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/dhfles/3623

[10] Attatfa, Djilali, op.cit.

[11] Ibid.

[12] Garba, Musilum, « L’inadéquation grammaticale dans l’enseignement de la grammaire dans les classes de français au Nigéria », In : Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n° 4 - 2011 pp. 71-76, document disponible sur : https://gerflint.fr/Base/Afriqueouest4/musilum.pdf

[13]Avram, Carmen, « Les exercices structuraux », document disponible sur : https://www.dialogos.rei.ase.ro/14/09_Avram-Les-exercices.pdf

[14] Ibid

[15] Dictionnaire L’internaute en ligne.

[16] Selon l’auteur, un « distracteur » est un élément qui n’est pas la réponse correcte attendue, mais qui s’en rapproche à certains égard

[17] Simons, Germain, « Didactique des langues modernes (Partim I) », Université de Liège, 2021-2022, document disponible sur : https://www.cefen.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2021-10/3.2.syllabus_dlm_partim_i_-21-22_-_chapitre_iii-b.pdf

[18] Attatfa, Djilali, op.cit.

[19] Ibid

[20] Ibid

[21] Simons, Germain, op.cit.

[22] Attatfa, Djilali, op.cit.

[23] Vigner, Gérard, « L’exercice : Un outil de formation méconnu», In : Carnets [En ligne], Deuxième série - 8 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016, document disponible sur : http://journals.openedition.org/carnets/1850 ; DOI : https://doi.org/10.4000/carnets.1850

[24] Repères pour la rénovation de l'enseignement du français à l'école élémentaire, n° spécial 1, 1975. La reconstitution de textes. Eléments de réflexion. pp. 21-34, document disponible sur :

https://www.persee.fr/doc/reper_0755-7906_1975_hos_1_1_1292

[25] Attatfa, Djilali, op.cit.

[26] Fiches pédagogiques disponibles sur : https://saintandretreizevoies-ecole.fr/wp-content/uploads/2020/05/fichier-entrainement-cm2-CONJUGAISON.pdf

[27] Vigner, Gérard, La grammaire en FLE, Paris, Hachette, 2004, pp. 112-113.

[28] Attatfa, Djilali, op.cit.

[29] Vigner, Gérard, 2016, op.cit.